Apuntes shakespeareanos sobre la «res publica»

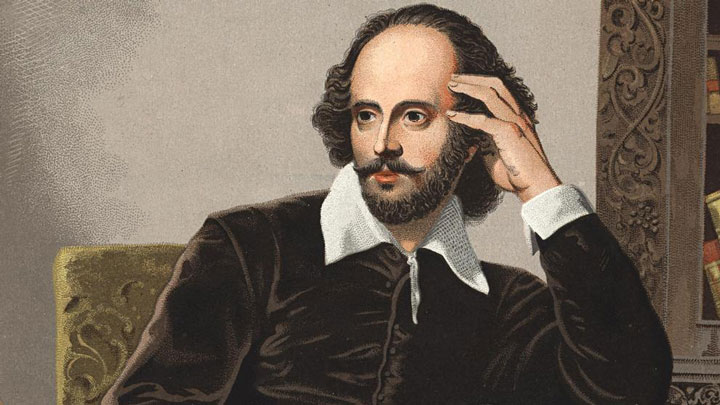

William Shakespeare imaginó en su obra Julio César las palabras que Marco Junio Bruto pronunció ante el pueblo, luego de haber asesinado al líder de Roma.

El título del libro que Andrés Rosler dedicó al problema de la república, Razones públicas, alude a la voluntad y a la decisión del más notorio de los verdugos del gran Julio César, Marco Junio Bruto, de hablar al pueblo de Roma después del asesinato de su líder para explicar públicamente la criminal acción del grupo de jóvenes nobles conjurados contra él. Para dar, en efecto, razones públicas de esa acción. Por supuesto, hay aquí una primera cuestión para señalar, que es que si alguien tiene que dar razones públicas de lo que hizo después de haberlo hecho es porque no realizó una consulta pública sobre si estaba bien hacerlo antes de hacerlo. En este caso, es evidente que la causa de la eliminación de César no era una causa que pudiera contar con el favor del pueblo, que lo amaba, y por eso la conjura en contra de su vida fue tan subrepticia y sigilosa, y por eso también a ese favor del pueblo, en lugar de procurárselo antes de tomar las armas, los asesinos debieron procurar ganárselo después de haberlo hecho. Eso es sin duda lo que debe haber buscado Bruto en sus palabras al pueblo de Roma, y es una verdadera pena que no nos hayan quedado testimonios de cuáles fueron esas palabras, sobre las que las fuentes clásicas con las que contamos, con Plutarco a la cabeza, no nos informan nada. Sabemos, por él y por otros, que Bruto habló a la multitud, pero no sabemos qué le dijo.

El que célebremente imaginó qué pudo haberle dicho fue, en cambio, William Shakespeare, quien en el último año del siglo XVI escribió una pieza, Julio César, cuya fuerza es tan grande que resulta difícil, después de ella, imaginar que las palabras pronunciadas ante el pueblo por el Bruto histórico que acuchilló a César en 44 antes de Cristo puedan haber sido otras que las que leemos en esa obra formidable. Dos años después de la cual, por otro lado, Shakespeare escribió otra obra extraordinaria, incluso mayor, más compleja y más famosa, Hamlet, de 1601, cuya historia y cuyo personaje central han sido muchas veces comparados con los de la pieza de 1599. En ambos casos, en efecto, un joven noble, melancólico y bien intencionado debe sacarse de encima a un viejo poderoso (su protector y amigo en un caso, su tío, padrastro y rey en el otro) por un medio violento que sabe por lo menos objetable. 1

Quizás la diferencia fundamental entre ambas obras, como ya ha sido observado por más de un crítico, sea que si en Hamlet el príncipe no se decide a cometer esa acción que le repugna, y toda la pieza presenta las tremendas consecuencias de esa indecisión, en Julio César, en cambio, Bruto, tras una vacilación que en realidad dura bastante poco tiempo, se decide a actuar, y actúa, casi de inmediato, y toda la pieza presenta las terribles consecuencias de esa precipitación.

Una de las cuales, en efecto, es ésta que acá estábamos anunciando: la de tener que hablar, después de haber actuado, para dar razones públicas de por qué se actuó. Eso, observemos, no le pasa a Hamlet. Que pudo haber matado a su tío Claudio de modo perfectamente secreto y cauteloso en la famosa escena en que el rey está rezando, o tratando de rezar, dándole la espalda, situación que el príncipe piensa por un momento aprovechar para liquidarlo, pero que en ese momento de soledad de ambos prefiere más bien no actuar y dejar el cumplimiento de la orden de su padre para otra ocasión mejor. 2 Esa ocasión, como sabemos, se presenta al final, al final de todo: después del duelo envenenado con su amigo Laertes, ocurrido con todos los nobles del reino como testigos, cuando todas las circunstancias, y las explícitas palabras del propio Laertes y de la reina, acusan de traición al rey y justifican por lo tanto, públicamente, la acalorada reacción de Hamlet, que de inmediato atraviesa a su tío con su espada. Si Hamlet hubiera matado al rey en la escena en que ambos estaban solos, habría tenido, después, que dar razones públicas para su acto; como lo mató después de que todo el mundo pudo tener evidencias ostensibles de su felonía, su crimen asume casi la apariencia de la ejecución de una condena que a ninguno de los circunstantes le habría costado trabajo compartir.

De manera que en las circunstancias mismas que, en Julio César, conducen al joven Bruto a tener que dar, después de haber actuado, razones públicas de su acto encontramos un primer motivo de sospecha sobre el tipo de republicanismo que es posible postular como móvil de su comportamiento: un republicanismo receloso del pueblo y que lleva a actuar en secreto y a sus espaldas, un republicanismo para el cual el pueblo solo aparece, después, como auditorio destinado a recibir pasivamente las razones de quienes actuaron, antes, sin haberlo consultado. Digo con toda intención que estas características distinguen un cierto tipo de republicanismo, y no al republicanismo sin más, porque, aunque Rosler no dedica ni una sola referencia a la cuestión, nosotros no tenemos por qué acompañarlo en su olvido de la distinción, tan vieja como la historia del pensamiento político occidental, entre por lo menos dos modulaciones diferentes dentro de la gran tradición republicana: la de un republicanismo aristocrático, minoritarista y antipopular, como el de la antigua Esparta o el de la “serenísima” Venecia del Renacimiento italiano, y la de un republicanismo plebeyo, mayoritarista y democrático, como el de la antigua Atenas o el de la tumultuosa Florencia en los días de Maquiavelo.

Pues bien: puesto esto en estos términos quizás un poco demasiado simples, lo que es indudable es que no es este último tipo de republicanismo el que orienta las ideas y las acciones de los jóvenes Bruto, Casio y sus amigos, y que lo menos que debemos preguntarnos es si es por republicanos o por aristócratas que estos muchachos tan enfáticos recelan del amor que el pueblo siente por su líder y se dan a la patriótica tarea de ajusticiarlo. 3 Shakespeare percibe esto con mucha lucidez, y las palabras que atribuye a Bruto no hacen más que confirmar en nosotros esta sospecha. En efecto, no se trata solo de que los jóvenes nobles de la pieza asesinen a César primero y expliquen públicamente su acción criminal después, sino de que el modo en que lo hacen, en que lo hace, específicamente, el héroe de la pieza, Bruto, no revela por ese pueblo al que se dirige más que el desprecio profundo que esa élite a la que él y sus compañeros pertenecen siente por él. En su libro Rome and Rhetoric, sobre la pieza que nos está ocupando, Garry Wills destaca hasta qué punto todo en el discurso de Bruto se refiere nada más que a él mismo, a su honor, a su integridad, a su nobleza, y hasta qué punto la incuestionabilidad de ese honor, esa integridad y esa nobleza es un supuesto de todo su argumento y un motivo suficiente de descalificación de quien pudiera no compartir ese supuesto.

En efecto, Bruto no considera posible que alguien a la altura de los propios valores que él encarna pueda tener una opinión distinta de la suya, y lo hace saber reiteradamente a la multitud a la que le dirige la palabra: “¿Quién, entre ustedes, es tan abyecto que querría ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues lo he ofendido. ¿Quién tan bárbaro que no quisiera ser romano? Si hay alguno, que hable, pues lo he ofendido. ¿Quién tan vil que no ama a su patria? Si hay alguno, que hable, pues lo he ofendido”. (3.2.25-8) Solo siendo abyecto, bárbaro o vil, parece pensar el republicano Bruto, puede alguien no estar de acuerdo con lo que Bruto hizo. Así, lo menos que puede decirse del tipo de republicanismo del buen Bruto, que le alcanza para sentirse obligado a dar razones públicas de lo que hizo, es que no le alcanza para imaginar que alguien podría quizás no estar de acuerdo con esas razones suyas sin ser un ser abyecto, bárbaro o vil. Pero es que éste es el modo en que los jóvenes romanos de la élite que nos presenta Shakespeare se representan al pueblo, al que primero le ocultan las intenciones que los llevarán a actuar y después lo insultan en el modo mismo en el que fingen ofrecerles esas razones públicas por el modo en el que actuaron.

Por cierto, el desprecio que siente por el pueblo el noble Bruto está calcado del de Coriolano, el aristocrático héroe de otra pieza de Shakespeare sobre un episodio anterior (la historia de Coriolano es anterior a la de Julio César; la pieza que le dedicó Shakespeare es unos nueve años posterior a la que estamos comentando) sobre un episodio anterior, digo, de la historia de Roma. Coriolano es magnánimo y capaz de las mayores proezas y de los mayores sacrificios, incluido el sacrificio de su vida, por amor a Roma, pero su rigidez y su inflexible desprecio por la chusma (su resistencia frente a la institución de los “tribunos de la plebe”, su rechazo, o su aceptación escéptica y burlona, de la costumbre de “pedir el voto al pueblo” para acceder a un lugar en el Senado), junto a su nula disposición a mantener siquiera las formas de un diálogo respetuoso con una multitud a la que repudia, lo llevan finalmente a conquistar el odio y el rechazo de su propia ciudad, con las consecuencias de su exilio primero y de su muerte después. Su amigo y protector Menenio, patricio astuto, político conciliador y razonable, dice de él que “Es demasiado noble para el mundo” (3.1.255) y que “habla con el corazón” (3.1.257), pero ocurre que se trata de un corazón lleno de orgullo y menosprecio. Es interesante el contrapunto entre estos dos personajes de esta primera (aunque, insisto, no escrita en primer lugar) pieza “romana” de Shakespeare: en Menenio se anticipa el personaje del contemporizador Antonio; en Coriolano, el del insobornable Bruto.

Al que, como a su antecesor, su rigidez lo lleva a cometer graves errores. En efecto, Bruto no solo le permite hablar al pueblo al propio Antonio, amigo de César y adversario de los conjurados, sino que lo invita a hacerlo después de él mismo (¡hay que ser bruto, Bruto!), e incluso, tan confiado está en sus palabras, en lo irrecusable de sus propios argumentos, que lo deja a Antonio solo con la multitud, retirándose él mismo de la para irse, él también solo (y enfatizando además que prefiere irse solo, y no acompañado por personas a las que manifiestamente considera inferiores a sí mismo), a su casa. La torpeza de Bruto es increíble: habla a la multitud despreciándola desde su primera frase, que es un pedido de silencio. No dialoga con ella: la informa, la insulta y se despide de ella. No baja en ningún momento de la tarima desde la que habla, y se va después solo dejándola frente al orador que sigue. Pero el orador que sigue es nada menos que Antonio, que no tiene un pelo de tonto, que acaricia a la multitud con sus palabras, la motiva, la emociona, baja del tablado para conversar con ella y la mueve eficazmente a la acción. Al final de su discurso, el pueblo de Roma, enardecido contra los asesinos de su líder, salen a quemar sus casas y a procurar justicia. Bruto y sus amigos habían querido salvar la república, pero solo habían conquistado la guerra civil que terminaría con ella.

En el libro que ya hemos mencionado un par de veces, Rosler cita un notable trabajo del filósofo francés Thierry Sol titulado ¿Había que matar a César? El libro de Sol no se ocupa del Julio César de Shakespeare, sino de la discusión sobre el tiranicidio en el debate italiano del Renacimiento, de Dante a Maquiavelo, y es una pena que Rosler no le dedique más que una referencia rápida, porque su argumento es muy interesante para nuestra discusión. La tesis de Sol, contraria a la de los autores de la escuela de Cambridge en general, y a la de John Pocock en particular, es que la novedad que introduce el Renacimiento italiano en la discusión filosófico-política es menos su opción por el republicanismo frente al monarquismo medieval que su opción por el realismo político frente a cualquier forma de moralismo: que lo propio del discurso que se abre en esos años es la pregunta por la eficacia de la acción política y por sus resultados. Como brevísima acotación, porque no es éste el tema de estas notas, observo que es perfectamente posible estar de acuerdo con Sol en que es propia del discurso del Renacimiento italiano la pregunta por la eficacia de la acción política sin tener que desaprender todo lo que hemos aprendido de la mano de Pocock, Skinner y los demás miembros de su escuela sobre la importancia de la discusión republicana en esos años. Pero eso, como decía, no importa acá. En todo caso, y en relación con la cuestión de los resultados de la acción que plantea Sol como la preocupación fundamental del pensamiento político italiano del Renacimiento, lo menos que puede decirse es que, más allá de la mayor o menor vocación republicana de Bruto y sus amigos, e incluso del tipo de republicanismo que podamos atribuirles, lo que hay en ellos es un fracaso estrepitoso: queriendo salvar la república, la perdieron. “Efectos no deseados de la acción”, decía Max Weber, y al hacerlo apuntaba a uno de los núcleos conceptuales principales de la tragedia como género literario y como tipo de pensamiento.

Weber pisaba sobre una senda que antes de él habían recorrido, cada uno a su modo, Hegel con su idea de la astucia de la razón en la historia y Marx con su imagen de la farsa como forma de repetición de las tragedias del pasado. Hegel trata el episodio sobre el que trabaja Shakespeare en sus lecciones de Filosofía de la Historia Universal, y lo que dice allí tiene la marca ostensible de su conocida convicción de que todo lo importante en la historia responde a una necesidad que trasciende las circunstancias en las que esa necesidad apenas encuentra su expresión. En la época de César, escribe Hegel, la república, destruida por las divisiones internas y la existencia de múltiples particularidades en disputa, ya era insostenible. El Estado solo podía mantenerse sobre la voluntad de un solo individuo, y en ese contexto César hizo lo que era necesario, imponiendo su particularidad a las muchas otras que se disputaban el poder y que dominaban, sobre todo, el Senado. Y su asesinato, por supuesto, no cambia nada: la centralización del Estado era necesaria dadas las circunstancias que se atravesaban, y Roma no haría más que desplazarse, por exigencia de esas mismas circunstancias, desde el poder centralizado de César al poder centralizado de Augusto. Que eso haya ocurrido en nombre de la lucha por la república solo revela la ironía con la que la razón avanza siempre en la historia, a espaldas de lo que los sujetos piensan sobre el sentido de sus propios actos.

Desde Shakespeare hasta Marx

Pero a esa forma de funcionamiento de la astucia de la razón en la historia debemos pensarla aquí también, sugeríamos, a la luz de los modos en que hemos aprendido a pensar el problema de la repetición desde Shakespeare hasta Marx. Cuando Casio intenta convencer a Bruto, al comienzo de la obra, de la justicia de su causa contra César, le recuerda a su amigo el nombre de otro Bruto, varios siglos anterior (“existió alguna vez cierto Bruto…”, 1.2.159), que debía servirle de modelo. Se trataba de Lucio Junio Bruto, quien había expulsado de Roma a los Tarquinos a fines del siglo VI antes de Cristo y establecido con ello la República. Shakespeare se había ocupado del episodio que en su momento había pretextado esa expulsión en La Violación de Lucrecia, poema lírico de 1592. Indignado por la violación y el suicidio de la bella mujer del soldado Colatino, aquel primer Bruto había tomado las armas contra una familia de tiranos y los había derrocado.4Ahora, varios siglos después, otro joven con el mismo nombre viene a cerrar (“una vez como tragedia, la otra como farsa…”) el ciclo abierto entonces. Muerto César, había nacido el cesarismo. Puede ser que, como dice Hegel, no haya habido en ello más que el cumplimiento de una inefable necesidad de la historia. Pero no por ello deja de caer sobre los que quisieron salvar la república la irónica responsabilidad de haber generado las condiciones para el triunfo, bajo esa forma cesarista, de aquello mismo que decían combatir.

Excede los propósitos de estas notas, que ya deben terminar, realizar una evaluación de conjunto de todo esta larga época que se encierra entre la expulsión de los Tarquinos y el encumbramiento de César Augusto, pero no carecía de interés, me pareció, mostrar hasta qué punto esos siglos fundamentales para la vida y las ideas políticas posteriores de Occidente habían encontrado en Shakespeare un cronista especialmente atento y reflexivo. La violación… relee con especial sensibilidad un episodio que casi nadie antes había presentado con tanta sutileza. Coriolano narra el ciclo que se tiende entre la conquista de la gloria militar de Cayo Marcio gracias a sus hazañas bélicas y su muerte en el exilio, ciclo marcado por las reiteradas manifestaciones del profundo desdén que este valiente y odioso personaje sentía por el pueblo, con las consecuencias de su destierro y su traición a su ciudad. De Julio César nos hemos ocupado en estas páginas, que por supuesto apenas introducen un tema enorme y sobre el que hay mucho para conversar. Antonio y Cleopatra narra el triunfo de Octavio sobre Antonio (que es decir, también: de Occidente sobre el Oriente al que Antonio se había prendado) y la afirmación definitiva del Imperio. A la luz de este recorrido y del sentido que podemos desprender de esta secuencia, ¿es seguro que Casio, Bruto, Casca y toda esa maravillosa muchachada de intrépidos apuñaladores a traición merezcan los elogios de los que la tradición los ha llenado a lo largo de los siglos?

No parece probable. Si Hegel tiene razón, la acción de estos nobles jóvenes romanos no habría sido otra cosa que el modo en que se habría abierto paso en la historia de Roma y de Occidente algo que estaba ya presente ahí como necesidad inmanente, y que era la llegada final del Imperio como forma de organización política del Estado. Bruto y sus amigos habrían cumplido apenas su función en esa historia, por supuesto que no sabiendo bien qué estaban haciendo y justo por ese motivo: porque no sabían lo que hacían, igual que mucho después que ellos actuarían también, haciendo las cosas justo porque no entendían lo que hacían, los entusiastas revolucionarios ingleses del siglo XVII y franceses de fines del siguiente, como explica el muy hegeliano Marx de El dieciocho brumario. Si Hegel, en cambio, no tiene razón, y los hombres, sujetos libres de actuar o de no actuar, debemos ser juzgados por los resultados de nuestras acciones, deberíamos dejar de rendir tributo a estos muchachos por su declarada (incluso si además de declarada fuera honesta, cosa más fácil de creer en el noble Bruto que en el artero Casio) fe republicana. Aun si pusiéramos entre paréntesis cualquier juicio moral, es difícil disimular que estos muchachos, asesinando a un líder amado por su pueblo, provocaron un desorden político cuyas consecuencias se encuentran en las antípodas de lo que decían buscar. Ni en un caso ni en el otro parece haber ahí nada para celebrar.

Referencias bibliográficas

- Gaude, Cristian Leonardo, El peronismo republicano. John William Cooke en el Parlamento Nacional, UNGS, Los Polvorines, 2015.

- Hadfield, Andrew, Shakespeare and Republicanism, CUP, Cambridge, 2005.

- Hegel, G. W. F., Filosofía de la historia universal, Losada, Buenos Aires, 2009.

- Heller, Agnes, The time is out of joint. Shakespeare as philosopher of History, Rowman & Littlefield, Lanham, 2002.

- Hobbes, Thomas, Discursos histórico-políticos, Gorla, Buenos Aires, 2006.

- Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza, Madrid, 1987.

- Marx, Carlos, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en Marx, C. y Engels, F., Obras Escogidas, Pogreso, Moscú, 1974, T. I.

- Rosler, Andrés, Razones públicas. Seis conceptos sobre la república, Katz, Buenos Aires, 2016.

- Shakespeare, William, Hamlet (ed.: Philip Edwards), CUP, Cambridge, 1985. Versión castellana: Hamlet (trad.: E. Rinesi), UNGS, Los Polvorines, 2016. La violación de Lucrecia (trad.: P. Mañé Garzón), Río Nuevo, Barcelona, 1997. Julius Caesar (ed.: M. Spevack), CUP, Cambridge, 1988. Versión castellana: Julio César (trad.: A. Rojas), Norma, Bogotá, 1999. Coriolano (trad.: R. Martínez Lafuente), RBA, Madrid, 2003.

- Sol, Thierry, Fallait-il tuer César? L’argumentation politique de Dante à Machiavel, Dalloz, París, 2005.

- Wills, Garry, Rome and Rhetoric. Shakespeare’s Julius Caesar, Yale University Press, New Haven, 2011.

Notas al pie

- La comparación entre ambas piezas y entre ambos personajes es, por cierto, propuesta por el propio Shakespeare. En el inicio de la famosa escena de la “pieza dentro de la pieza”, mientras los miembros de la corte van llegando y todo el mundo busca ubicación para presenciar la obra, el príncipe Hamlet interrumpe su conversación con su amigo Horacio al advertir que se acercan para asistir a la representación el matrimonio real y sus acompañantes. Entre ellos, es a Polonio a quien el joven se dirige, sosteniendo con él este breve diálogo: “Hamlet: –Mi señor, vos actuasteis una vez en la universidad, según decís. Polonio: –Sí que lo hice, mi Señor, y era considerado un buen actor. H: –¿Y qué representasteis? P: –Hice de Julio César. Era asesinado en el Capitolio. Bruto me asesinaba. H: –¡Qué brutalidad de parte suya matar allí a un sujeto tan capital!” (3.2.87-93) Hay en este diálogo un chiste evidente en el juego de palabras con Capitol/capital y con Brutus/brute, pero hay además un chiste menos evidente para nosotros, pero que debía haber divertido mucho a los espectadores de la puesta del propio Shakespeare, y es que, según tenemos fuertes motivos para suponer, el actor que en 1599 había personificado a Julio César, John Heminges, era el que en 1601 estaba representando al estúpido Polonio, y que el que dos años antes había encarnado a Bruto, Richard Burbage, era el que estaba dando vida al príncipe de Dinamarca. Así, apenas dos años después de haber sido Julio César, el actor que ahora era Polonio le recordaba al público, que con toda seguridad había visto y recordaba bien aquella obra, que el otro, que ahora era Hamlet, le había dado una puñalada. No solo eso: apenas dos escenas después de este diálogo entre Hamlet y Polonio y de la inmediatamente posterior representación de la “pieza dentro de la pieza”, el príncipe, mandado a llamar por su madre, se presentará en su recámara y sostendrá allí un tremendo diálogo con ella. En un momento, Hamlet advierte que hay alguien detrás del cortinado, desenvaina su espada y da muerte al entrometido de Polonio. Y entonces el chiste de dos escenas más atrás se completa: repetición de la repetición de una repetición (en Julio César Casio le había dicho a Bruto, junto al cuerpo muerto del líder acuchillado: “¡Cuántas veces los siglos venideros / Verán representar nuestra sublime escena…!”, 3.1.112-3), una vez más el joven Burbage actuará atravesar con el filo de su acero al viejo Heminges, y una vez más el viejo Heminges actuará morir. Pero más allá del chiste o de los chistes, lo que este breve paso de comedia en el interior de la tragedia más célebre de Shakespeare nos enseña es el fuerte paralelismo entre la trama de las dos piezas, y entre sus dos personajes principales, los dos “asesinos bienintencionados”, como escribe Philip Edwards en su “Introducción” a la edición de Hamlet que citamos en la bibliografía.

- Esa escena se conoce con el relativamente irónico nombre de “escena del rezo”, siendo que lo que constituye su tragedia interna es la comprensión del rey Claudio, que quiere rezar, de que tal cosa le resulta imposible, dado que no está dispuesto, como se dice a sí mismo con honestidad, a renunciar a aquellas cosas por las que pecó, es decir, por las que asesinó a su hermano: “Mi corona, mis propias ambiciones y mi reina” (3.3.55). Uno no puede, se dice Claudio, aspirar a ser perdonado y conservar al mismo tiempo los frutos de su delito, y por eso su rezo, o su intento de rezar, se ve frustrado: “Mis palabras vuelan, mis pensamientos quedan aquí abajo. / Sin pensamientos, las palabras nunca van al cielo.” (3.3.97-8) Entre tanto, Hamlet, que pasa a espaldas suyas camino a la recámara de su madre (la escena precede inmediatamente la que recordábamos en la nota anterior), lo ve, se detiene, piensa en matarlo en ese mismo instante (“Ahora mismo, ahora que está rezando, podría hacerlo, / Y ahora lo haré”, 3.3.73-4), saca su espada, la levanta seguramente sobre su hombro para descargar desde ahí el golpe definitivo sobre el cuerpo arrodillado de su tío, y, tras una reflexión que le lleva unas cuantas líneas y que en otro contexto podría ser interesante considerar con más detenimiento que el que podemos consagrarle aquí, decide que no es el momento adecuado, guarda la espada y sigue camino al encuentro de su madre. Es interesante observar el modo en que la estructura de esa escena, con un joven guerrero que tiene que vengar la muerte de su padre con la espada lista para caer sobre el cuerpo arrodillado del viejo rey sobre el que debe ejercerse la venganza, había sido nítidamente anticipada en el relato que el jefe de la compañía de actores había recitado en el acto anterior ante el pedido del príncipe: en ese relato, inspirado en el que Virgilio realiza en la Eneida sobre el asalto a Troya, la espada del joven Pirro, lista para caer sobre el cuerpo ya vencido y postrado del asesino de su padre, el anciano rey Príamo, queda suspendida por un momento, como quedará en la escena que estamos considerando la del príncipe Hamlet, en el aire. Pirro, en efecto, “… se detuvo, / E indiferente a su deseo y a su meta, / No hizo nada.” (2.2.438-40) Misma situación, misma escena, misma vacilación. Pero ahora viene la diferencia. Porque allá, en la ardiente Ilión, “… igual que a menudo preludia a una tormenta / Un silencio en los cielos, y las nubes se detienen, / Y enmudecen los atrevidos vientos, y el globo ruge / Mudo cual la muerte, hasta que el terrible trueno / Rasga el cielo; así también en Pirro, tras la pausa, / Renace el deseo de venganza, / Y nunca los martillos de los Cíclopes cayeron / Sobre la armadura de Marte, forjada para resistir eternamente, / Con menos piedad que la que tiene ahora la sangrienta / Espada de Pirro cayendo sobre Príamo” (2.2.441-50). Tras la pausa, tras la suspensión solo momentánea del movimiento, llegan la decisión y la acción: la espada de Pirro, violenta, cae y destruye el cuerpo del viejo rey. En cambio, ante una situación de la que ese recitado del primer actor es la ostensible preparación poética, Hamlet, una vez más,… no hace nada. Lo piensa mejor, guarda su espada, y sigue. Sigue, Hamlet, aunque él mismo no lo sepa plenamente, en busca de justicia. En busca de las circunstancias –digámoslo mejor– en que su acción criminal pueda ser tenida por todos y por él mismo como un ejercicio de justicia. Las encontrará al final, cuando su propia vida ya esté tocando a su fin, cuando, de algún modo, él mismo ya esté muerto (“Laertes: Hamlet, estás muerto”, 5.2.293), como sugiero ahora mismo en el texto. Volvamos, entonces, allá.

- Que Rosler no se formule esta indispensable pregunta, y que asuma que es por republicanos (porque son buenos republicanos, porque aman a Roma más que a su alma, más que a sus amigos y más que a nada) que Casio, Bruto, Casca y sus impacientes compañeros deciden asestar dos docenas de precisas puñaladas en el cuerpo de un líder amado por su pueblo no deja de resultarme algo inquietante. ¿Es jugarle sucio a Andrés, me pregunto, no aceptar sin más su pretensión de que su texto constituye un ejercicio de erudición antigua, y preguntarle si acaso se ha detenido a pensar qué consecuencias tiene su cuanto menos complaciente reconstrucción de ese episodio fundamental de la historia de la república romana para nuestras discusiones políticas latinoamericanas actuales? Quizás esta pregunta que podemos hacerle a Andrés y a su libro sea complementaria de la observación que acabamos de formular en relación con su olvido o su desconsideración de la posibilidad de distinguir, dentro de la gran tradición republicana, por lo menos dos formas o dos tipos de republicanismo: un republicanismo más aristocrático y otro más democrático, en la medida en que el antipersonalismo (“anticesarismo”, dice Rosler) es un valor fundamental dentro de una de esas tradiciones, pero no dentro de ambas, y acaso incluso corresponda preguntarnos si un republicanismo popular y democrático no tiene que convivir siempre con cierta dosis o con cierta forma, no necesariamente antirrepublicana, de caudillismo. Tomo esta última palabra, y el sentido general de esta sugerencia, del provocador argumento que desarrolla en esta dirección el importante libro que dedicó Cristian Gaude a mostrar el signo republicano “popular” o “democrático” que caracterizaría el pensamiento y la acción parlamentaria del joven político y escritor argentino John William Cooke.

- Dos observaciones finales. Una para llamar la atención sobre la interesante circunstancia, que Maquiavelo no deja de notar en un capítulo de los Discursos sugerentemente titulado “Que es muy sabio simular por algún tiempo la locura”, de que aquel primer Bruto era un sobrino del rey Tarquino que, habiendo visto a éste asesinar a toda su familia, decidió fingir su locura (adoptando incluso ese apodo, “Bruto”, que quiere decir, precisamente, tonto, bobo, loco) para no levantar las sospechas de su tío, y esperar pacientemente que llegara la oportunidad de tomar venganza por la muerte de los suyos. El sonoro paralelo entre esta historia y el mito danés del siglo XII en el que (pasando por las sucesivas mediaciones de Saxo Gramaticus primero y de François de Belleforest después) recogió inspiración Shakespeare para escribir su pieza más famosa nos obliga a preguntarnos si acaso existirá entre esas dos historias (la romana y la danesa) algún secreto vaso comunicante que valdría la pena examinar, o si más bien habrán tenido razón los buenos de Claude Lévi-Strauss y de Jorge Luis Borges al imaginar que las estructuras de los mitos que se cuentan los hombres de todas partes tienen la particularidad de repetirse en los polos más contrapuestos y distantes de la tierra sin necesidad de la hipótesis de ninguna secreta comunicación entre ellos. Mi segunda observación es apenas para indicar que, de los distintos autores que, después de los clásicos historiadores romanos que dieron cuenta de los hechos, se ocuparon de la historia de la expulsión de los Tarquino por el buen Bruto, casi ninguno parece haberse tomado en serio (o al menos haber dado importancia decisiva) a la indignación que en el muchacho habría provocado la violación y la muerte de la joven Lucrecia. Tanto Maquiavelo en los ya mencionados Discursos sobre Livio como Hobbes en su juvenil escrito sobre los Anales de Tácito sugieren que la violación y el suicidio de la chica dieron a Bruto la oportunidad que venía esperando desde hacía rato, y no se detienen a considerar seriamente cuánto pudo haber impactado ese doble hecho en el estado de su espíritu. En cuanto a Hegel, sabemos que en él el estado del espíritu de los actores a través de los cuales progresan las cosas en la historia tiene mucho menos importancia que las necesidades inmanentes de esa propia historia. Igual que Casio y el segundo Bruto fundaron el cesarismo creyendo combatir a César, el primer Bruto, escribe Hegel, “encontró el momento justo” para expulsar a unos reyes que ya eran superfluos y no respondían a la necesidad que ya existía en Roma de hacer lugar a la diversidad de actores sociales que desarrollaban sus vidas en su seno.